Cachaça: uma dose de história

05/07/2013

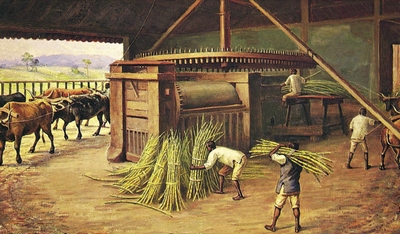

Moagem de cana no

engenho, Hercules Florence, Museu Paulista da USP, SP

Presente nos mapas dos navegantes europeus desde fins do

século XV, o Brasil foi quase esquecido nas primeiras

décadas do século XVI pela Coroa portuguesa, que não

dispunha nem de gente suficiente no Reino para uma obra

de colonização no vasto território d’além-mar. Com isso,

a costa brasileira era visitada indistintamente por

aventureiros – italianos, holandeses, franceses,

espanhóis... – que se dedicavam à coleta de pau-brasil,

sempre negociando com os índios. A partir da terceira

década do século, no entanto, uma circunstância especial

ajudaria a definir o futuro lusitano das terras do

Brasil: a necessidade de produzir mais açúcar, que

alcançava naquele momento o status de “ouro branco”.

O uso do açúcar, até fins do século XV restrito à

nobreza, tinha se disseminado por toda a Europa e

atingido novas classes a partir do sucesso de sua

cultura na ilha da Madeira, iniciada na primeira metade

do Quatrocentos. Mas Funchal, capital da ilha, era um

porto de relativamente fácil acesso, no qual muitos

comerciantes de todas as nacionalidades negociavam a

doce mercadoria, e se tornara de difícil controle para a

Coroa. Isso, em muitas oportunidades, levava a um

descontrole no abastecimento que afetava as cotações do

produto. Além disso, o terreno do arquipélago era

pedregoso e as propriedades tinham tamanho limitado, o

que dificultava a cultura mais extensiva da cana.

Convinha buscar novas terras que se prestassem a

produzir o açúcar que era usado ao natural ou em

conservas que encantavam, sobretudo, os flamengos.

A busca por novas áreas para desenvolver a cultura da

cana-de--açúcar foi um dos fatores que levaram a Coroa

portuguesa a procurar um modelo de povoamento para o

Brasil, que tinha, ao longo de toda a sua costa, as

condições favoráveis para que a gramínea vicejasse:

altas temperaturas, solos ricos e fartura de água.

Regiões como São Vicente, Pernambuco e o Recôncavo

Baiano são muito rapidamente ocupadas por engenhos e

vastas plantações.

A expedição de Martim Afonso que aportou em 1531 no

Brasil, como se sabe, trouxe mudas de cana e

especialistas agrícolas. E, muito provavelmente, trouxe

um dos primeiros alambiques do Novo Mundo, talvez um que

já tivesse produzido aguardente de uva, mel ou cana nas

Canárias, ponto de passagem da esquadra do fidalgo e

provável origem das primeiras mu das de cana dessa

primeira iniciativa organizada de produção canavieira em

larga escala no Brasil.

Numa das três regiões citadas acima – mais provavelmente

São Vicente , se levarmos em conta o caminho feito pela

cachaça nas décadas seguintes –, o processo da

destilação que os ibéricos aprenderam com os árabes

produziu, pela primeira vez, a aguardente de cana no

Brasil.

Naquele momento, nada diferenciava aquela aguardente de

outros destilados de cana que surgiam em outros pontos

da América – como o rum, na Nova Inglaterra e no Caribe

– ou das ilhas do Atlântico – o grogue de Cabo Verde. A

cachaça só ganharia seu nome definitivo – de origem

espanhola – e sua especificidade alguns séculos depois.

Claro que essa origem foi mitifi cada em lendas como a do

melado esquecido no fogo e depois escondido do feitor,

que fermentou e, após evaporar, condensou-se no teto do

engenho e gotejou, dando origem à denominação “pinga”.

Pior ainda a potoca que afirma ser o termo “aguardente”

advindo de uma suposta ardência do líquido em contato

com as feridas nas costas do escravo vítima do látego,

quando se sabe que a expressão latina aqua vitae era

de largo uso em todo o mundo latino ainda no Império

Romano.

De todo modo, a cachaça firmou-se muito rapidamente no

gosto popular dos “negros da terra” (índios), africanos

e portugueses de estirpe popular ou degredados que

formaram os primeiros núcleos de povoamento nas terras

brasileiras. Era barata, sendo feita com uma pequena

parcela do caldo ou da rapadura derivados da cana farta

nas grandes plantações, e de relativamente fácil

produção. Enquanto os fidalgos se entregavam ao vinho e à

bagaceira vindos do Reino, o populacho das três raças se

consolava com a cachaça enquanto o Brasil ia se

formando.

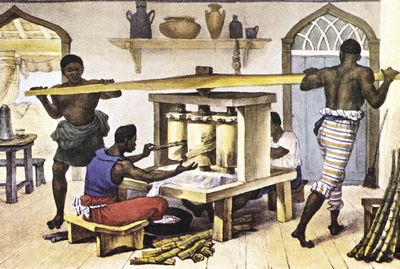

Pequena moenda

portátil,

Jean Baptiste Debret, in Viagem Pitoresca e História ao

Brasil, século XIX

PARATY Para dar conta desse consumo, as dezenas

de engenhos em volta da baía de Todos os Santos e os de

Pernambuco produziam a sua jeribita. Mas uma cidade se

tornava sinônimo de cachaça: Paraty. Ali, os vicentinos

que, segundo a hipótese mais provável, começaram a

produção de cachaça em meados do século XVI nas terras

do chamado Engenho dos Erasmos, fincaram no fim desse

mesmo século ou no início do seguinte os primeiros

alambiques que fi zeram a glória da bebida, aperfeiçoando

suas técni-cas de produção. O porto do qual os navios

partiam para a África e para o Reino e tropeiros e

colonizadores se internavam na direção das Minas

chegaria a ter, no século XVIII, em torno de cem

fábricas de cachaça em funcionamento.

Em Paraty, negros chegavam da África e eram

desembarcados e levados para a engorda no saco de

Mamanguá, enquanto os navios eram carregados de cachaça

– o pagamento preferido dos comerciantes da Costa da

Mina e de Angola. Naquele momento, os africanos haviam

se tornado também grandes consumidores de cachaça – o

único destilado que conheciam –, o que muito preocupava

a Coroa portuguesa.

Acossada pela concorrência da cachaça no Brasil e na

África, e com o apoio de senhores de engenho que veem a

cana dos pequenos produtores desviada da função de

matéria-prima do açúcar para a valorizada cachaça,

Lisboa baixa em 13 de setembro de 1649, a proibição do

fabrico do “vinho de mel” em todo o Brasil (em 1635, uma

primeira lei nesse sentido não havia “pegado” e fora

esquecida).

O protesto dos fazendeiros, sobretudo os da província do

Rio de Janeiro, que abasteciam Angola de cachaça até por

não conseguir competir com o açúcar de melhor qualidade

de Pernambuco, é for-te e a Coroa responde retirando a

proibição, aumentando taxações, tornando a proibir e

estabelecendo diversos obstáculos e regulações. Em 1659,

o comércio de aguarden-te sob qualquer forma, é vetado,

gerando protestos que culminam com a chamada Revolta da

Cachaça, em 1660, quando, liderados por fazendeiros da

região de São Gonçalo, o povo do Rio de Janeiro depõe o

governador, então em viagem a São Paulo, obrigando a

Câmara a dar posse a outro fidalgo.

A rebelião é sufocada com certa facilidade, depois que

os paulistas negam seu apoio aos revoltosos, e seu

líder, o produtor de cachaça Jerônimo Barbalho, é

enforcado. Mas a Coroa não apoia a decisão do governador

Salvador Correa de Sá e Benevides. Ele acabaria sendo

chamado de volta a Lisboa e processado, enquanto a

produção da cachaça, para deleite de fazendeiros,

comerciantes e do povo em geral, era liberada sem

restrições, “a fim de evitar novos problemas”.

A primeira rebelião popular da nascente nacionalidade

brasileira contra o domínio português de que se tem

notícia prefaciou o papel de símbolo da nacionalidade

com que a cachaça seria brindada ao longo dos séculos

seguintes. Com a descoberta do ouro, a branquinha

subiria a serra do Mar e encontraria seu território definitivo:

as Minas Gerais.

MINAS GERAIS A cachaça chegou às Minas com os

tropeiros e bandeirantes, através do Caminho Velho, que

já existia no fi m do século XVII e ligava Paraty a

Guaratinguetá e, daí, à região aurífera da Vila Rica.

Também subiu o rio São Francisco, com os baianos que se

internaram no sertão rosiano. Em 1715, o governador da

província, Brás Baltazar da Silveira, já dá início à

perseguição ao líquido brasileiro, proibindo a

construção de novos alambiques, sob a alegação de que a

bebida “inquieta os negros” e causa “dano irreparável ao

Real Ser-viço e à Fazenda” – pura reserva de mercado

para os vinhos e bagaceiras do Reino. A lei é tão inócua

quanto as anteriores e outras que se sucederão ao longo

do século para deter o avanço dos alambiques, que vão se

tornando parte do equipamento básico das fazendas

mineiras.

Enquanto as minas escasseavam em fins do século XVIII, os

alambiques se multiplicavam para desgosto da Coroa.

Durante a Inconfidência, ela será usada para brindes, por

exemplo, no banquete oferecido pelo Padre Toledo em

outubro de 1788 após o batizado dos filhos de Alvarenga

Peixoto e Bárbara Helio-dora – considerada a primeira

reunião inconfidente na Comarca do Rio das Mortes, hoje

Tiradentes.

A própria família de Tiradentes produzia – e produz –

cachaça, no engenho Boa Vista, na atual cidade de Xavier

Chaves. O padre Domingos da Silva Xavier, irmão do

alferes, cuidava do alambique. Já no território da

lenda, o último pedido do futuro mártir da nacionalidade

basileira teria sido: “Molhem minha goela com cachaça da

terra”.

A ligação lendária entre o alferes e a bebida faz todo o

sentido dentro da construção dos símbolos da

nacionalidade brasileira do século XIX, a reboque da

Independência. Nesse período, a cachaça atinge seu ponto

mais elevado como parte da vida nacional. Em 1863, são

150 os alambiques em funcionamento apenas em Paraty,

fornecendo, inclusive, para o Palácio Imperial, onde a

preferência do conde d’Eu – que se casaria com a

princesa Isabel no ano seguinte – seria glosada, mais

tarde, por Oswald de Andrade: “No baile da Corte/ Foi o

Conde d’Eu quem disse/ Pra Dona Benvinda/ Que farinha de

Surui, Pinga de Paraty e fumo de Baependi/ É comê, bebê,

pitá e caí.”

Recebida em palácio e cantada pelos nobres, tal era o

prestígio da cachaça naquele século que foi admitida até

nas cerimônias religiosas, como atesta o Baile da

Aguardente, recolhido por Melo Morais Filho e

mencionado por Câmara Cascudo no seu Prelúdio da

cachaça. Segundo o folclorista, a penetração na

religiosidade – a mais profunda das representações de um

povo – comprova o elevado status que a cachaça atingiu

naquele momento.

REJEIÇÃO Mas a segunda metade daquele século

testemunharia a ascensão da burguesia e, com ela, aquilo

que Nelson Werneck Sodré denominou a “ideologia do

colonialismo” – a afinidade entre a burguesia nascente

brasileira e a europeia, com a subordinação material e

cultural da primeira pela segunda. O mais divulgado dos

“preconceitos justificatórios” difundidos por essa

ideologia, vulgarizado no período, é o da superioridade

racial das raças europeias, particularmente nórdicas,

sobre os de outras raças, especialmente negros e

indígenas.

A prosódia brasileira é rejeitada – nos teatros,

adota-se o modo de falar lisboeta –, e os burgueses

brasileiros são os mais numerosos assinantes daRevue

des Deux Mondes fora da França. E ganha espaço a

ideia de um Brasil “civilizado” (o litorâneo, de

pretensões cosmopolitas) em oposição ao atrasado – o

interiorano, território do índio, do cabra e da cachaça.

Estreitamente ligada à história da escravidão, a cachaça

é rejeitada como bebida de negro, de caboclo (os índios

desgarrados que iam para a cidade em condição de

miséria), de cabra (o trabalhador do canavial

nordestino). Mas, como diz Câmara Cascudo, ela

asseguraria sua sobrevivência, “ficando com o povo”.

E é nessa condição que

ela aparece em mais um episódio da história brasileira.

Numa noite de novembro de 1910, o marinheiro Marcelino

Rodrigues tenta embarcar no navio Minas Gerais com duas

garrafas da branquinha. Um ato de indisciplina, por

certo, repreendido por um cabo enérgico, que apreende as

garrafas. Marcelino reage a navalha, mas é preso e

recebe, como punição, 250 chibatadas – dez vezes mais do

que era o disposto pelo regulamento.

O episódio precipitou a

longamente planejada Revolta da Chibata, imortalizada na

canção de João Bosco e Aldir Blanc Mestre-sala dos

mares. A letra genial de Aldir homenageia o líder do

movimento que pretendia acabar com os castigos físicos

na Marinha brasileira: João Cândido. Filho de escravos,

o marujo comandou os quatro encouraçados que ameaçaram

bombardear a capital da recém-instituída República caso

suas reivindicações não fossem aceitas. Seis anos antes,

o “almirante negro” tinha recebido também uma punição

por levar cachaça a bordo: suspensão do soldo.

A cachaça era o consolo

para a vida dura daqueles homens para quem a abolição, a

República e a cidadania não haviam chegado de todo. E,

assim ela atravessou o século XX: como a amiga do povo,

cantada pelos poetas populares e rejeitada por aqueles

que viam no que era mais profundamente brasileiro o

sinal do atraso.

VITÓRIA Mas

mesmo esses setores acabam, no fi m do século, por se

sentirem ultrapassados diante da vitória retumbante da

cachaça, sobrevivente às perseguições seculares e

entronizada como símbolo nacional. A bebida se valoriza,

ganha qualidade, aprimora suas técnicas de

envelhecimento, e seu consumo começa a não ser visto

mais como coisa da “ralé”.

No século XXI, o Brasil

e o que seja brasileiro entram na moda e a cachaça vai

junto, ocupando cada vez mais espaços. Agora,

testemunha-se a chegada dos grandes grupos

multinacionais (a Diageo, com a compra da Ypióca, e a

Campari, com a aquisição da Sagatiba) que almejam, junto

com empresários nacionais e o governo brasileiro, agora

de todo convencidos dos valores da bebida, levá-la a

outro patamar, abrindo um novo capítulo nessa história

que se confunde com a da superação e resistência do povo

brasileiro: a de potência mundial.

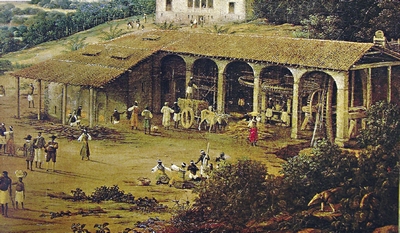

Engenho, Frans Post.,

Museu do Louvre, Paris

Fonte:

História Viva

|